大便稀可能由饮食不当、肠道菌群失衡、食物过敏、肠易激综合征、感染性肠炎等原因引起,可通过调整饮食结构、补充益生菌、避免过敏原、药物干预、抗感染治疗等方式改善。

1、饮食因素:

高脂饮食或过量摄入生冷食物会刺激肠道蠕动加快,未充分消化的食物残渣与水分混合导致便质稀薄。短期改善需减少油炸食品、冰镇饮品摄入,增加燕麦、山药等富含可溶性膳食纤维的食物。

2、菌群失调:

长期使用抗生素或压力过大会破坏肠道微生态平衡,双歧杆菌等有益菌减少影响消化功能。每日摄入200ml无糖酸奶或含嗜酸乳杆菌的补充剂有助于恢复菌群稳态。

3、过敏反应:

乳糖不耐受或麸质过敏人群进食相关食物后,肠道黏膜发生免疫反应导致渗透性腹泻。通过食物日记排查过敏原,替换为杏仁奶、荞麦等替代品可缓解症状。

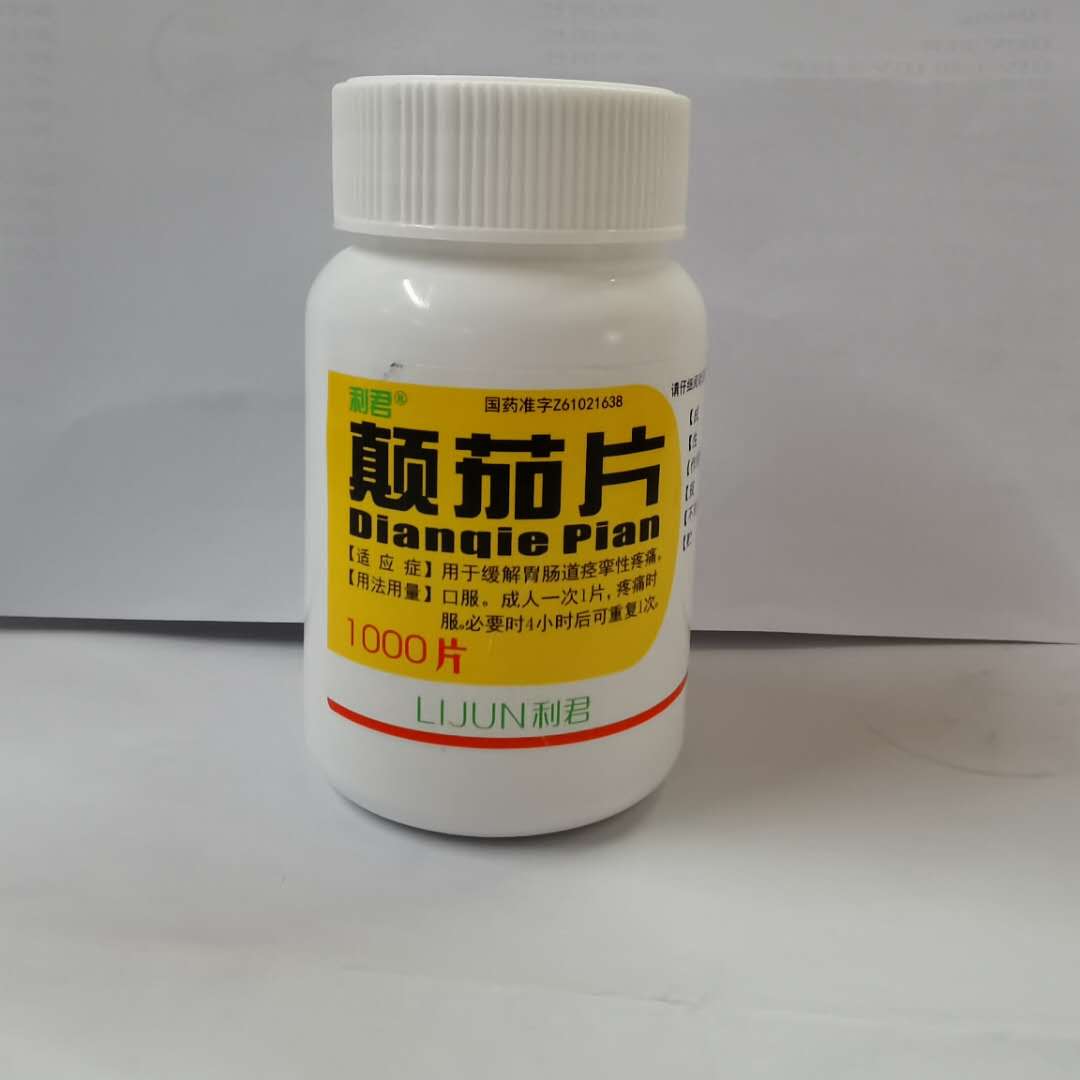

4、肠功能紊乱:

肠易激综合征可能与内脏高敏感性、脑肠轴失调等因素有关,通常表现为腹痛伴腹泻、排便后症状减轻。匹维溴铵调节肠道蠕动,复方谷氨酰胺修复肠黏膜屏障。

5、感染性病变:

轮状病毒或沙门氏菌感染引发肠黏膜炎症反应,伴随发热、水样便等症状。诺氟沙星针对细菌性肠炎,蒙脱石散保护肠黏膜,严重脱水需静脉补液治疗。

日常建议选择低渣饮食如香蕉、白粥减轻肠道负担,避免辛辣刺激食物。餐后30分钟散步促进肠蠕动规律化,持续3天未改善或出现血便需消化科就诊。注意观察排便频率与性状变化,夏季特别注意餐具消毒与食物冷藏保存。