皮肤型红斑狼疮可通过羟氯喹、沙利度胺、甲氨蝶呤等药物治疗。该病可能与紫外线暴露、遗传因素、雌激素水平异常、免疫系统紊乱、药物诱发等因素有关,通常表现为蝶形红斑、光敏感、皮肤萎缩等症状。

1、抗疟药物:羟氯喹是皮肤型红斑狼疮的基础用药,通过调节免疫功能和抑制光敏感发挥作用。长期使用需定期监测视网膜毒性,联合防晒措施可增强疗效。用药期间建议每半年进行眼科检查。

2、免疫调节剂:沙利度胺对顽固性皮损效果显著,特别适用于羟氯喹无效病例。该药可能引起周围神经病变和致畸风险,使用前需评估神经传导功能,育龄女性必须采取可靠避孕措施。

3、抗代谢药物:甲氨蝶呤适用于广泛皮损或合并关节症状患者,通过抑制细胞增殖减轻炎症反应。用药期间需补充叶酸并监测肝功能,避免与NSAIDs类药物联用以防骨髓抑制。

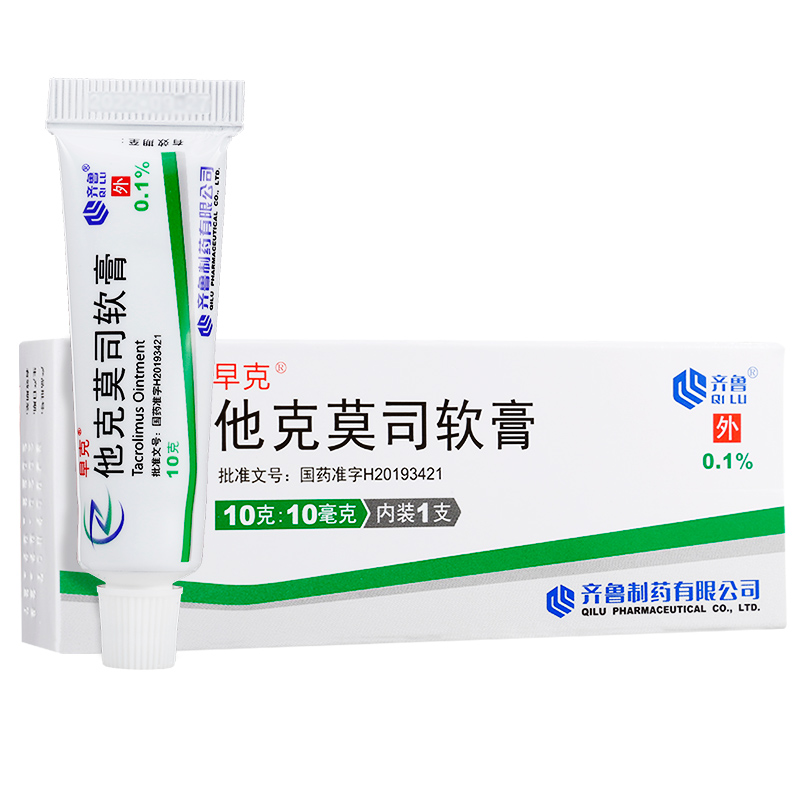

4、局部治疗:糖皮质激素软膏如糠酸莫米松可缓解局部皮损,强效制剂连续使用不超过2周。钙调磷酸酶抑制剂如他克莫司软膏适用于面部薄嫩部位,可减少皮肤萎缩副作用。

5、生物制剂:贝利尤单抗针对B淋巴细胞刺激因子,适用于传统治疗无效的中重度病例。用药前需筛查结核和乙肝感染,治疗过程中监测免疫球蛋白水平防止感染风险。

日常护理需严格防晒,选择SPF50+广谱防晒霜并配合物理遮挡。饮食推荐富含omega-3脂肪酸的深海鱼和抗氧化食物蓝莓,限制光敏性食物如芹菜、无花果。适度进行游泳、瑜伽等低强度运动,避免高温环境诱发症状。皮损部位避免搔抓,沐浴水温控制在37℃以下,选择无皂基清洁产品减少刺激。定期随访皮肤科和风湿免疫科,监测疾病活动度和药物不良反应。