皮肤型红斑狼疮可能由遗传因素、环境诱因、免疫异常、激素水平变化、紫外线暴露等原因引起,遗传倾向需结合家族史评估。

1、遗传因素:约7%-20%患者存在家族聚集现象,与HLA-DR3、HLA-DR4等基因多态性相关。直系亲属患病风险较常人高5-12倍,但非单基因遗传病。建议有家族史者定期进行抗核抗体筛查。

2、环境诱因:紫外线辐射可诱发皮肤病变,EB病毒等感染可能激活免疫反应。日常需严格防晒,选择SPF50+广谱防晒霜,避免正午户外活动。

3、免疫异常:自身抗体攻击皮肤基底膜带,导致炎症反应。局部可应用他克莫司软膏,中重度患者需口服羟氯喹或硫唑嘌呤调节免疫。

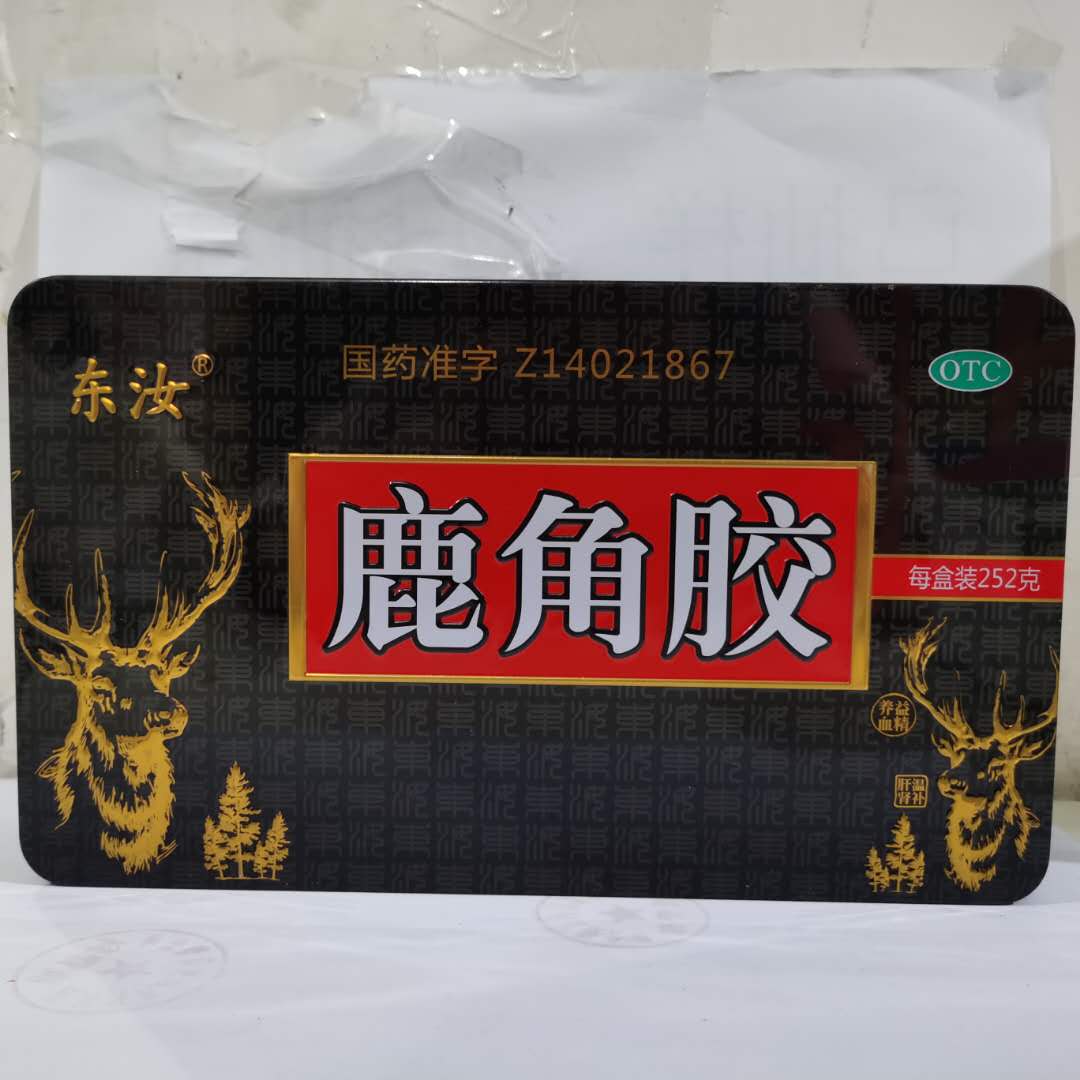

4、激素影响:雌激素水平波动与病情活动相关。女性患者应避免口服避孕药,妊娠期需密切监测补体C3/C4水平。

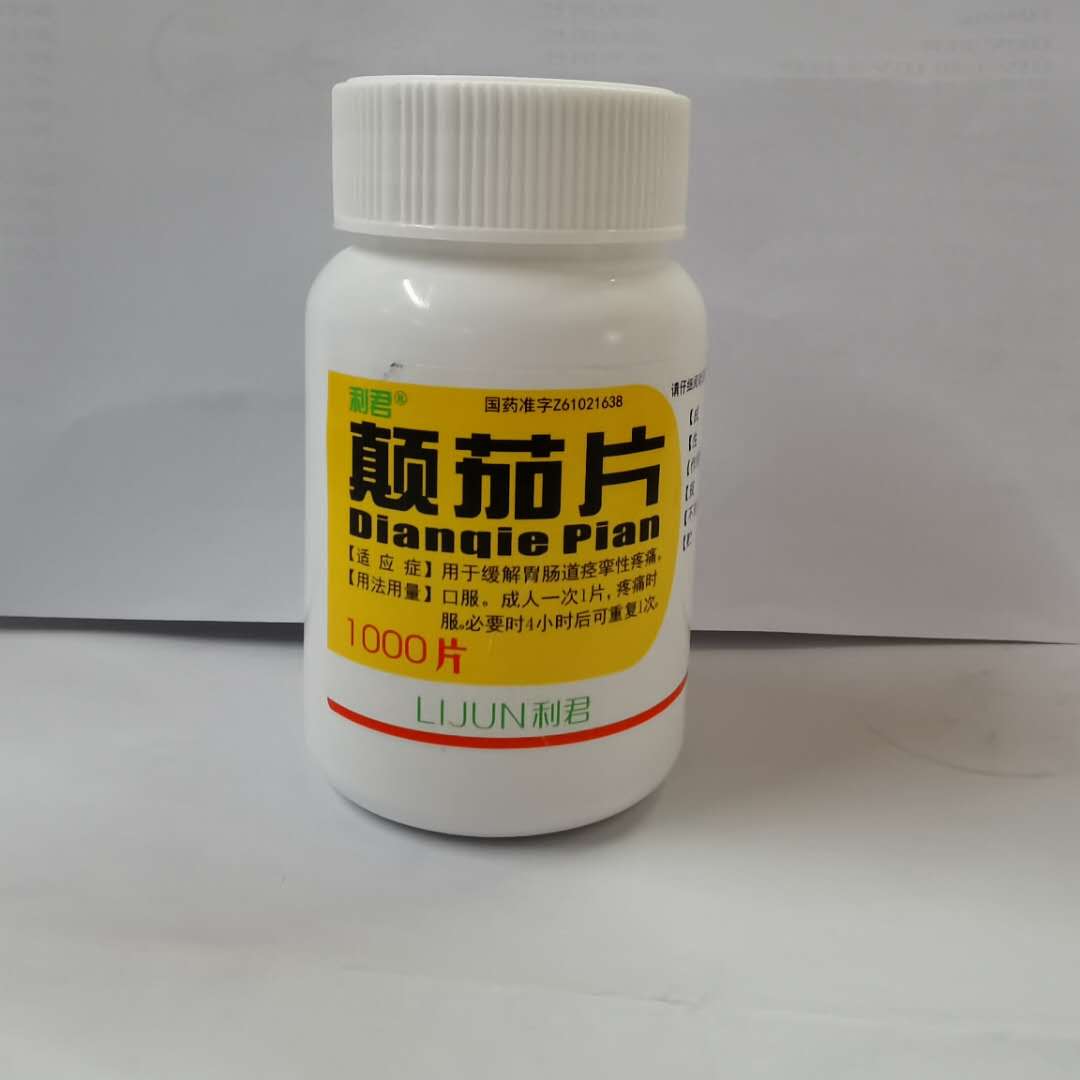

5、药物触发:普鲁卡因胺、肼屈嗪等药物可能诱发狼疮样皮疹。用药前需评估药物过敏史,出现光敏感反应立即停药就医。

皮肤型红斑狼疮患者应保持低糖高蛋白饮食,适量补充维生素D。推荐游泳、瑜伽等低强度运动,避免剧烈日晒。皮损部位使用温和无皂基清洁剂,沐浴后及时涂抹含神经酰胺的保湿霜。每月记录皮疹变化情况,定期复查尿常规和抗dsDNA抗体。