皮肤防晒管理可通过物理遮蔽、化学防晒剂使用、环境避光、晒后修复、定期皮肤监测等方式实现。紫外线暴露可能由户外活动、光敏性药物、玻璃透光、高原环境、皮肤光敏性疾病等因素引起。

选择UPF50+防晒衣帽,佩戴宽檐帽与UV400墨镜,使用防紫外线遮阳伞。物理屏障能直接阻挡UVA/UVB,适合敏感肌与术后皮肤,注意覆盖耳后、颈后等易忽略区域。

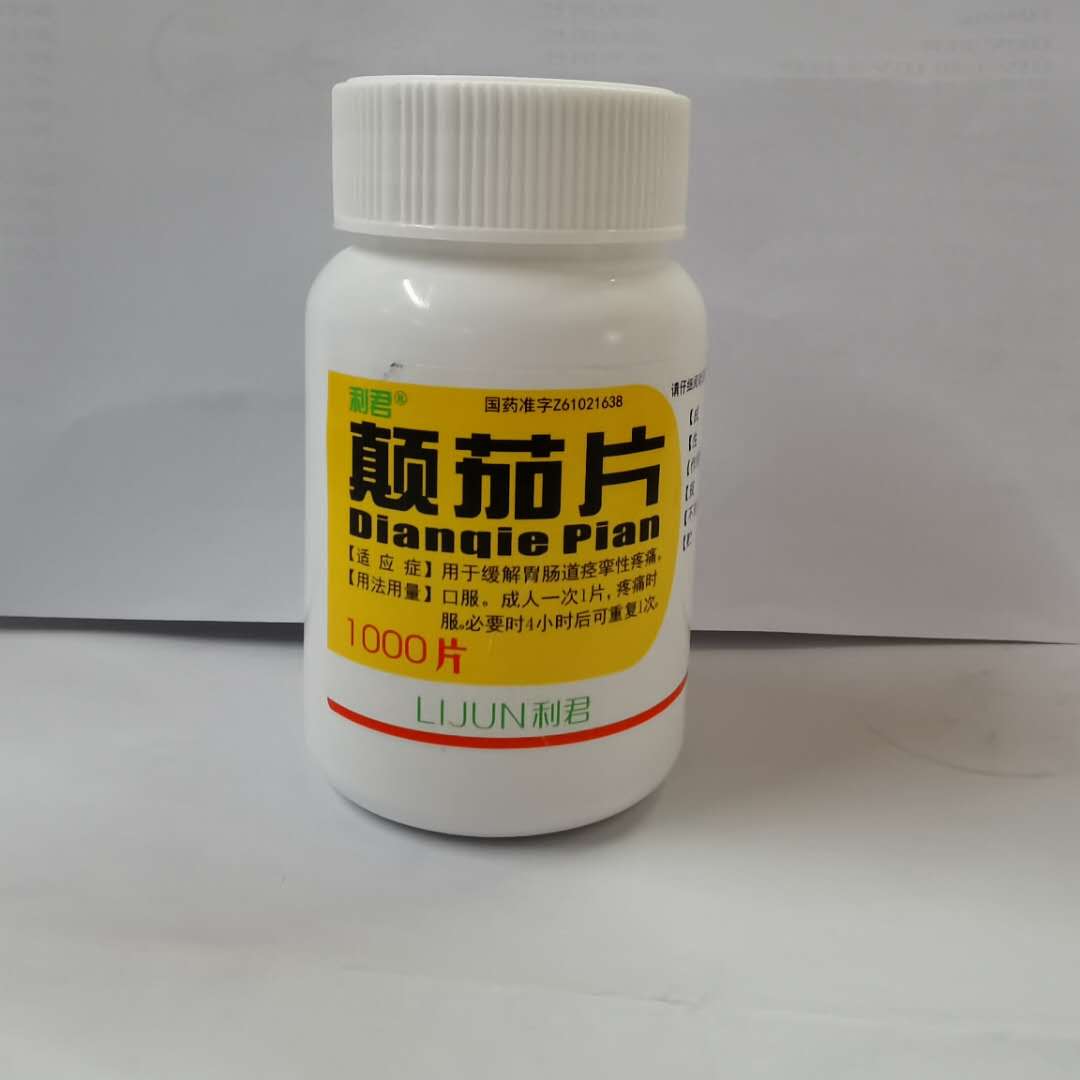

广谱防晒霜需含氧化锌、二氧化钛等物理成分,或阿伏苯宗、麦色滤等化学滤光剂。油性皮肤选择凝胶质地,干性皮肤适用乳霜型,游泳后需每2小时补涂,用量需达2mg/cm²。

避免10-16点紫外线峰值时段外出,阴天仍需防护,雪地沙滩需SPF50+防护。车内贴防紫外线膜,居家远离落地窗3米以上,办公位避开西晒区域。

冷敷缓解灼热感,使用含泛醇、神经酰胺的修复霜,口服维生素C/E抗氧化。出现水疱需就医处理,光老化可考虑光子嫩肤等医美手段,禁止抓挠脱皮部位。

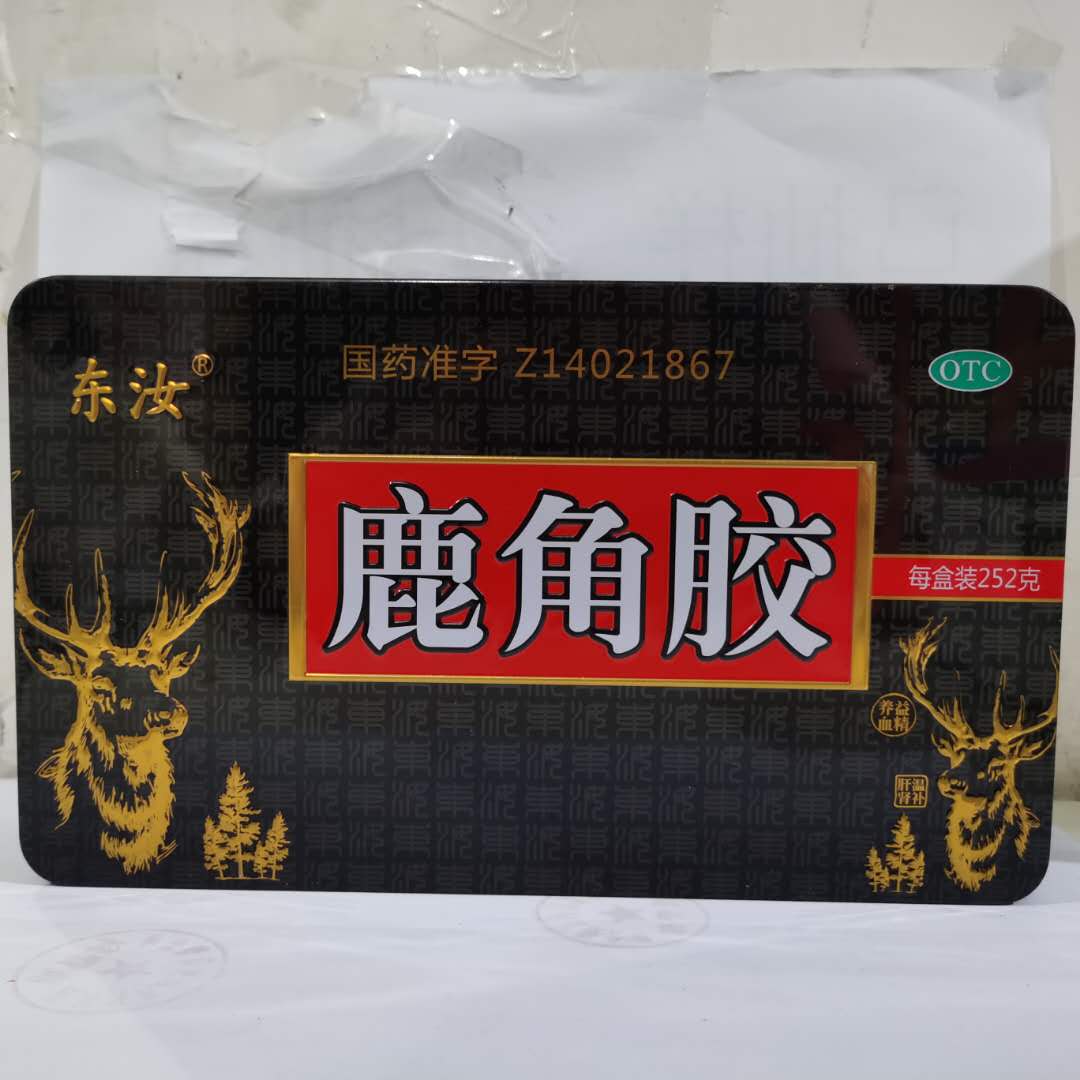

服用四环素类、吩噻嗪类药物需加强防护,光敏性皮炎患者需穿戴全包裹防晒衣。系统性红斑狼疮等疾病需配合羟氯喹治疗,定期进行皮肤镜检测癌前病变。

每日补充富含番茄红素、欧米伽3的食物增强光保护力,阴天紫外线强度仍达晴天的70%,冬季高海拔地区需持续防护。敏感肌建议采用硬防晒为主的方式,户外工作者应配备冰丝面罩与防晒手套,游泳后立即冲洗氯残留。皮肤出现持久性红斑或色素异常时,需进行组织病理学检查排除恶性病变。